賞味期限・消費期限の表示ルールは、食品を扱う際に遵守すべき大切な決まりです。一方で、ルールが複雑なため、設定の仕方や表示方法がわからないと悩んでいる方もいるでしょう。

この記事では、賞味期限・消費期限の表示ルールについて、基本から具体的な表示例までやさしく解説します。食品販売の基礎知識を身につけ、必要な準備をスムーズに進められるよう、ぜひ最後までご覧ください。

※本記事は2025年8月時点の公表情報をもとに執筆しています。最新の制度の内容は、消費者庁のホームページを併せてご確認ください。

賞味期限・消費期限とは

食品には、食品表示基準に基づき賞味期限・消費期限のルールが定められています。

賞味期限・消費期限の違いは、以下のとおりです。

| 項目 | 賞味期限 | 消費期限 |

| 定義 | 期限まではおいしく食べられる | 期限を過ぎたら食べない方がよい |

| 品質 | 期限が過ぎても品質自体は問題ない | 期限が過ぎると品質劣化の可能性がある |

| 対象 | 比較的日持ちしやすい食品(例:缶詰・即席麺類) | 劣化が早く傷みやすい食品(例:弁当・惣菜・生麺) |

期限はどちらも未開封かつ定められた保存方法を守った場合の目安で、保存方法に誤りがあると期限の安全性は確保されません。

賞味期限と消費期限の定義は、食品表示基準第2条1項7号・8号に記載されています。詳しく知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準」

賞味期限・消費期限の設定方法

賞味期限・消費期限を具体的に定めるのは各企業です。基本的に製造・加工業者や販売業者が当てはまります。輸入食品の場合は輸入業者です。

期限を定める際には、消費者庁のガイドラインに基づき、食品の特性に応じた保存試験を行います。代表的な保存試験は、以下のとおりです。

- 理化学試験(粘度や酸度など化学的な指標を用いる)

- 微生物試験(製造後の微生物数を指標に用いる)

- 官能検査(人間の視覚や嗅覚を指標に用いる)

企業は保存試験を行う前に「安全係数」を定めておきます。安全係数の設定に法的根拠はなく、企業に任されています。一般的に用いられる安全係数は0.7〜0.9です。

例えば、安全係数を0.9と設定した消費期限を決める試験で「この食品の品質は10ヶ月間問題がない」と判断された場合、消費期限は「10ヶ月 × 0.9 = 9ヶ月」と設定されます。

近年、フードロス削減の観点から、安全係数の設定方法が見直されている点に注意が必要です。安全係数を1に近づけ、期限を必要以上に短く設定しないよう推奨されており、この流れは今後も続くと考えられます。

最新の情報を得るために、関連するガイドラインなどを定期的に確認しましょう。

参照:消費者庁「食品期限表示の設定のためのガイドライン」

賞味期限・消費期限の表示ルール

食の安全を守るために、賞味期限・消費期限の表示にはさまざまな決まりが設けられています。ここでは、以下の5つに分けて詳しく解説します。

- 表示義務の有無

- 表示が省略可能な食品

- 年月日の表示方法・表示例

- 文字のサイズ・表示場所

- 表示違反の罰則

なお、各ルールの詳細は以下の公的ページを併せて参考にしてください。また、不明な点は消費者庁や管轄の保健所に問い合わせれば、回答を得られる場合があります。

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準」

参照:消費者庁「食品表示基準Q&A」

表示義務の有無

賞味期限と消費期限の表示義務は、食品表示基準で定められており、生鮮食品と加工食品で分かれます。

生鮮食品の場合、食品表示基準第18条により表示義務のある項目が定められていますが、期限に関する言及はありません。一方、加工食品は食品表示基準第3条に基づき、期限の表示が義務づけられています。

例えば、トマトやキャベツをそのまま売る場合は生鮮食品にあたるため、表示義務はありません。それに対し、トマトとキャベツを切って容器包装に詰め合わせて売る場合は加工食品とみなされ、表示義務が発生します。

生鮮食品と加工食品の違いを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

表示が省略可能な食品

加工食品の中には、賞味期限・消費期限の表示を省略できるものがあります。

食品表示基準第3条3項によると、省略可能な食品は以下のとおりです。

- でん粉

- チューインガム

- 冷菓

- 砂糖

- アイスクリーム類

- 食塩及びうま味調味料

- 酒類

- 飲料水及び清涼飲料水

- 氷

これらの食品は正しく保管すれば長期保存が可能なため、表示を省略してもよいとされています。

ただし、「飲料水及び清涼飲料水」は容器に制限があり、「ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン容器入りのものに限る」となっている点に注意が必要です。

年月日の表示方法・表示例

食品表示基準第3条には、具体的な年月日の表示ルールが定められています。

「賞味期限または消費期限」を先頭に記載し、続けて「年月日」または「年月」と表示するのが基本です。「製造日から〇日」といった記載はできません。

期限ごとの表示方法と表示例は以下のとおりです。

| 期限 | 表示方法 | 表示例 |

| 製造から3ヶ月以内 | 「年月日」で表記が必要 | ・20XX年6月30日 ・20XX.6.30 ・令和〇年6月30日 ・〇.6.30 |

| 製造から3ヶ月を超える | 「年月」のみで表記可能 | ・20XX年6月 ・20XX.6 ・令和〇年6月 ・〇.6 |

※弁当・惣菜などその日のうちに食べるものの場合、「6.30.21:00」のように時間も表記するのが望ましい。

なお、年月のみで表記する場合、賞味期限の日付を超えた記載は認められません。例えば「20XX年6月25日」が賞味期限の食品であれば、「20XX年6月」ではなく「20XX年5月」と記載します。

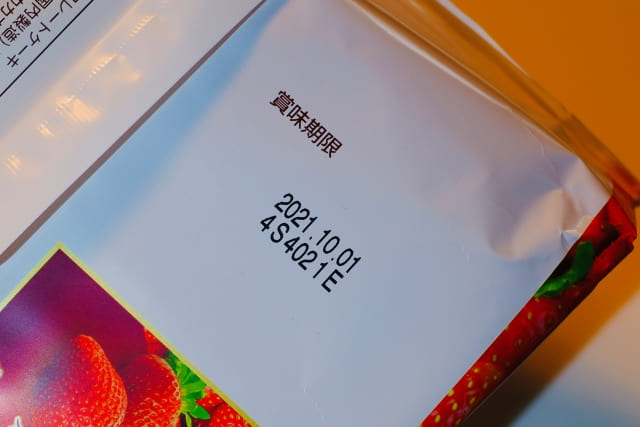

また、賞味期限・消費期限とともに製造管理情報を記載する場合は、消費者が両者を区別できるようにしなければなりません。

多くの企業は、製造場所やロットをアルファベット・数字・記号で記載します。例えば「20XX.6.30 +BT00」と記載があれば、「+BT00」の部分が製造場所やロットを表しています。

文字のサイズ・表示場所

食品表示基準第8条に基づき、文字のサイズは原則として8ポイント以上の大きさが求められています。ただし、表示可能面積が150cm²以下の場合、5.5ポイント以上であれば問題ありません。

賞味期限・消費期限は、容器包装を開かなくても容易に見える場所に、原材料名などとともに一括表示します。スペースが限られている場合は、ほかの箇所に表示も可能です。

ほかの箇所に表示する場合は「枠外下部に記載」「キャップに記載」と具体的な箇所を表示欄に記載します。「枠外記載」「別途記載」などの曖昧な表現は認められません。

文字のサイズ・表示場所は、食品表示基準第8条に記載されています。詳細を知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準」

表示違反の罰則

賞味期限・消費期限の記載がない場合や定められた方法で表示されていない場合は、食品表示基準に基づく罰則規定の対象です。

一般的に、罰則は以下の流れで進められます。

- 官公庁の立ち入り検査

- 指示・命令

- 罰則

まず官公庁が立ち入り検査を行い、必要があれば指示・命令が出され、指示・命令に従わなかった場合は罰則が原則です。ただし、立ち入り検査を拒むと、指示・命令なしで罰則が適用されます。悪質な場合は罰金や懲役が科される可能性もあります。

参照:消費者庁「早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版・事業者向け)」

賞味期限・消費期限の表示にはシールがおすすめ

食品表示ラベルには、賞味期限・消費期限のほかにも食品表示法で定められた項目を一括表示する必要があります。一括表示の主な例として、以下の項目があげられます。

- 名称

- 原材料名

- 添加物

- 原料原産地名

- 内容量

- 賞味期限・消費期限

- 保存方法

- 原産国名

- 製造者の情報

多くの枚数が必要な場合は、貼り付けや差し替えが手軽にできる表示シールが便利です。表示シールであれば、一括表示の項目はもちろん、バーコードやリサイクルマークも記載できます。

表示シールは、ボトルやパッケージの形状に合わせて制作可能です。詳細については、実績のある印刷会社に相談するとよいでしょう。

まとめ

食品の製造・販売事業に携わるにあたって、賞味期限・消費期限の表示ルールを正確に把握する必要があります。官公庁が出しているガイドラインやQ&Aなどに目を通して、理解を深めることが重要です。

食品の表示ルールに沿ったシールやパッケージを制作して、消費者の安全に配慮した食品事業を展開していきましょう。