食品販売事業を展開するためには、生鮮食品と加工食品の違いや表示ルールの理解が欠かせません。多くの消費者は、食品の新鮮さや添加物の有無、アレルゲンなどに関する表示情報を参考に商品を購入するためです。

本記事では、食品表示法で定義される生鮮食品と加工食品の違いや特徴、表示ルールなどを詳しく解説します。消費者に安全・安心の食を提供するために、ぜひ最後までご覧ください。

※本記事は2025年7月時点の公表情報をもとに執筆しています。最新の制度の内容は、厚生労働省や各業界団体のホームページを併せてご確認ください。

食品表示法の食品区分

食品表示法には「生鮮食品」「加工食品」「添加物」の3つの食品区分があります。区分を設ける主な理由は、食品に関するルールをわかりやすくするためです。

こうした食品区分は、食の品質向上や国民の健康増進を目的とした以下の法律の考え方を踏襲して定められています。

- 食品衛生法

- JAS法(日本農林規格等に関する法律)

- 健康増進法

各食品区分の法律上の位置づけは以下のとおりです。

| 食品区分 | 位置づけ |

| 生鮮食品 | 加工食品および添加物以外の食品で「食品表示基準別表第二」に掲げられたもの |

| 加工食品 | 製造または加工された食品で「食品表示基準別表第一」に掲げられたもの |

| 添加物 | 食品の製造過程で加工・保存を目的として添加を行うもの |

食品表示は、消費者が食品の品質・生産地・賞味期限などの情報を確認するために欠かせません。食品を扱う企業は、消費者に安全な食を提供できるよう、区分表示への理解を深める必要があります。

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準別表第二(第二条関係)」

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準別表第一(第二条関係)」

参照:e-Gov法令検索「食品衛生法第4条2項」

生鮮食品と加工食品の違い

生鮮食品と加工食品の違いは、加工の有無・保存性・表示ルールなどにあります。

生鮮食品とは、添加物の使用や加工がされていない新鮮な食品です。一方、加工食品は、味付け・冷凍・調理など、食品に何らかの処理を施した食品を指します。

ここからは、生鮮食品と加工食品それぞれの特徴や表示ルールを詳しく紹介します。

なお、食品のリストや表示ルールの最新情報を詳しく知りたい方は、各章に記載している官公庁の公式ホームページを併せて参考にしてください。

生鮮食品の特徴と一覧

生鮮食品は加工が施されていない自然な状態の食品であり、傷みが早く、長期の保存が難しい点が特徴です。

品質の良さや生産量が天候・環境に左右されるため、食品販売で取り扱う際には生産の段階から厳格な品質管理が求められます。また、食材が「旬」の時期を迎えると生産量が増加し、一年で栄養価が最も高くなります。

主な生鮮食品をまとめた一覧は、以下のとおりです。

| 種類 | 概要 |

| 農産物 | 穀物(米や麦など)・豆・野菜・果物といった田畑や山で採れる食物 |

| 畜産物 | 肉類(牛・豚・鶏など)、乳製品、卵 |

| 水産物 | 魚介類やイカ・タコ・エビ・クジラ・海藻類など海の生き物全般 |

なお、水洗いや切り身にしたものは、味つけや添加物を施したわけではないため、加工食品ではなく生鮮食品に分類されます。

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準別表第二(第二条関係)」

加工食品の特徴と一覧

加工食品は、食材に味付けを加えたり日持ちを良くしたりと、私たちの食文化を多様なものにする役割を果たします。一方、製造過程で砂糖や塩などの調味料を使用する場合が多く、加工食品に偏った食事を続けると栄養バランスが崩れる傾向にあります。

加工食品の代表例をまとめた一覧は、以下のとおりです。

| 種類 | 例 |

| 麦類 | 精麦 |

| 野菜加工品 | 野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品など |

| 果実加工品 | 果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード、果実バターなど |

| 香辛料 | ブラックペッパー、シナモン、カレー粉など |

| 菓子類 | ビスケット類、焼き菓子、チョコレート類など |

| 調味料・スープ | 食塩、みそ、しょうゆ、スープなど |

| 調理食品 | 調理冷凍食品、チルド食品、弁当、そうざいなど |

このほかにも加工食品の種類は多岐にわたります。食品表示基準別表第一には、加工食品の種類が網羅的に記載されています。

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準別表第一(第二条関係)」

生鮮食品の表示ルール

生鮮食品を販売する際は、以下の表示が義務づけられています。

- 名称

- 原産地

加えて、一定の要件に該当する場合は、以下の事項の表示義務が課せられます。

- 放射線を照射した食品

- 特定保健用食品

- 機能性表示食品

- 遺伝子組換え食品に関する事項

- 乳児用規格適用食品

このほか「計量法で定められた特定商品で、密封されたもの」に関しては、内容量・食品関連事業者の住所・氏名(または名称)を記載しなければなりません。計量法にもとづくルールや一覧は、経済産業省のページにまとめられています。

また、生鮮食品には、食品の特性に応じて表示が必要とされる事項もあります。例えば、しいたけの場合、原木栽培や菌床栽培といった栽培方法の記載が必要です。

容器包装への表示は見やすい位置に配置して、原則8ポイント以上の文字を使用します。ただし、表示面積が150cm²以下の場合には、5.5ポイント以上であれば問題ありません。

食品ごとの表示ルールの詳細は、以下に記載する消費者庁のガイドを参考にしてください。

参照:経済産業省「計量法」

参照:経済産業省「表記量と実際の量の誤差」

参照:消費者庁「早わかり食品表示ガイド」

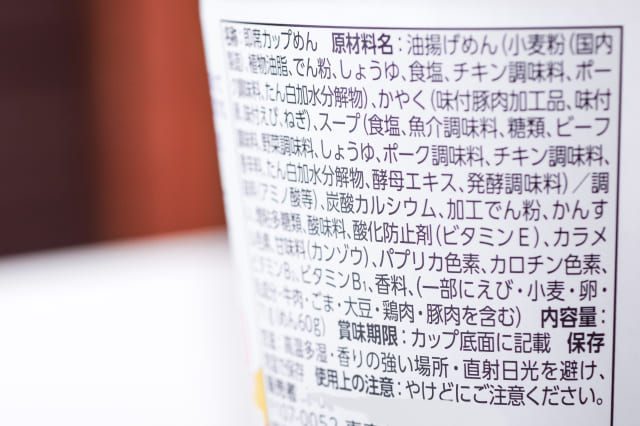

加工食品の表示ルール

加工食品を販売する際は、以下の表示が義務づけられています。

- 名称

- 保存の方法

- 消費期限または賞味期限

- 原材料名

- 添加物

- 内容量または固形量および内容総量

- 栄養成分の量および熱量

- 食品関連事業者の住所・氏名(または名称)

- 製造所(加工所)の所在地

- 製造者(加工者)の氏名(または名称)

また、原材料や添加物に特定原材料(卵や乳、くるみなど)が含まれている場合は、アレルゲンの表示も義務です。特定原材料の詳細は「食品表示基準別表第十四」に記載されています。

生鮮食品と同様、容器包装には原則8ポイント以上の文字で見やすい位置に表示します。表示面積が150cm²以下であれば、5.5ポイント以上の文字で記載可能です。

より詳細な表示ルールや表示例を知りたい方は、以下の消費者庁のガイドで確認しましょう。

参照:消費者庁「早わかり食品表示ガイド」

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準別表第十四」

食品表示基準における表示禁止事項

食品表示基準第9条・第23条には、食品を販売する際の「表示禁止事項」が定められています。

表示禁止事項の例は、以下のとおりです。

- 実際のものより著しく優良・有利と誤認させる用語

- 表示義務の内容と矛盾する用語

- 乳児用規格適用食品や遺伝子組換え農産物の混入がない食品と誤認させる用語

- 産地名を誤認させる用語

表示禁止事項を記載すると食品表示法違反として指示や指導、公表の対象となるため、注意が必要です。

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準第23条(生鮮食品の表示禁止事項)」

参照:e-Gov法令検索「食品表示基準第9条(加工食品の表示禁止事項)」

参照:消費者庁「表示を作成する際に注意すべき10類型」

生鮮食品や加工食品のラベルを作成するコツ

製品に合わせたラベルの素材の選択

食品に貼る表示ラベルは製品やパッケージの素材、保管方法などに合わせて変える必要があります。

【常温保存の製品】常温保存の食品には一般的には紙系のシール素材が一般的によく使用されています。

上質紙、アート紙、コート紙など/普通粘着〜強粘着など

【冷蔵、冷凍保存の製品】冷蔵、冷凍の場合、結露による水濡れの可能性があるため、丈夫な素材や耐水性のある素材を推奨します。紙系の素材を使用する場合はニスやラミネートなどの表面加工をすることで一定の耐水効果が生まれますが、水分が紙に染み込んでしまう可能性があります。

製品の保管状況に応じて適した素材や粘着を選ぶことが大切です。

ユポなどの合成紙、フィルム系、アート紙、コート紙など/冷食、冷凍ハム、強粘着など

【ボイル・湯煎するの製品】ボイルや湯煎する製品に貼る場合は直接水に濡れるため、熱に強いフィルム系の素材が選ばれます。事前に貼り付けテストなどを行うと安心です。

生鮮食品や加工食品のラベルに必要な表示は、自社で整理・確認して漏れなく対応する必要があります。本記事で紹介した情報や官公庁・自治体のホームページを参考に、記載内容を洗い出しましょう。

食品のなかには、ほかの食品と異なるルールが定められている場合があるため、事前に確認しなければなりません。もし表示ルールでわからない点があれば、管轄の保健所や官公庁に相談してください。

表示ラベルを自社で作成する場合

表示ラベルを自社で作成する場合、は上記のような製品とシール素材に注意し作成しましょう。業務用プリンターなどで出力した場合は素材によっては文字が滲んだりすることがあります。読みやすいラベルであるか必ずチェックしましょう。

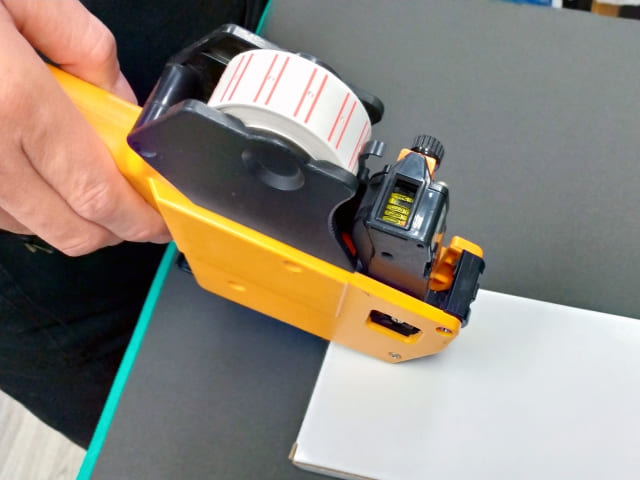

食品表示ラベルの業務効率化を図りたい場合、必要な表示を自社で作成・印字可能な「業務用ラベルプリンター」の導入も選択肢のひとつです。商品の売場によってラベルを都度変えたい場合や、季節によって必要な枚数が変わる場合などに便利です。

また、印刷素材にこだわる場合や大ロットのラベルが必要な場合は、食品表示ラベルに対応できる印刷会社に相談するのもよいでしょう。

まとめ

食品には「生鮮食品」「加工食品」「添加物」の区分があり、それぞれの表示ルールを理解する必要があります。消費者の安全な食生活を守るため、ルールに沿った食品表示ラベルを制作しましょう。

また、食品包装を制作する際には、食品衛生法のポジティブリスト制度も理解する必要があります。食品販売事業を展開する企業担当者の方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。