「シールを印刷したいけど剥離紙って何だろ?」

「シールの剥離紙は種類がいろいろあるが何を選べばよいのかわからない」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、剥離紙の種類や構造や依頼する際の注意点を解説します。剥離紙に関する理解を深められる内容となっていますので、ぜひご覧ください。

シールの剥離紙(はくりし)とは?剥離紙の基本構成

剥離紙(はくりし)とは、剥離剤を紙やフィルムにコーティングして作られた台紙です。シールの粘着面に汚れがつかないよう保護目的で使用します。

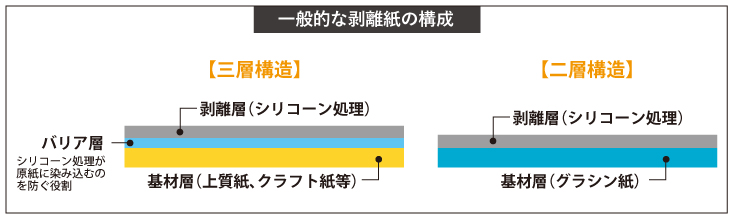

剥離紙には、剥離層・バリア層・基材で構成される「三層構造」と、剥離剤・基材で構成される「二層構造」の2種類があります。三層構造にバリア層が設けられているのは、剥離剤が基材に浸透するのを防ぐためです。

この構造は製造メーカーや表面の基材、粘着剤の種類によって変わります。バリア層にラミネート剤を挟むことで湿気等に強い構造のものもありますが、近年は環境問題に配慮してプラスチック製品になるラミネート剤を使用しない傾向にあります。

また、剥離紙を離型紙(りけいし)やセパレーターと呼ぶこともあります。紙の色から黄セパ、ブルーセパ、白セパなどと呼ぶ場合もあるため、覚えておきましょう。

シールの剥離紙に使われる紙の種類

剥離紙の基材になる紙は、以下の3種類があります。

- クラフト紙

- 上質紙

- グラシン紙

また、剥離紙にはPET素材やPP素材のフィルムタイプもあり、目的によって基材の種類を選べます。それぞれの特徴を詳しく解説します。

クラフト紙

木材パルプが原材料のクラフト紙は、長い繊維が絡み合っている形状から、強度が強く、破れにくい特徴があります。丈夫で厚みのあるクラフト紙でできた剥離紙は、手で貼るタイプのシールに適しています。

シール研究部

シール研究部グラシン紙に比べてカール(または反り)しにくい特徴もあるためステッカーに適しています。

また、包装紙としても広く活用されるクラフト紙には茶色しかないと思われるかもしれません。しかし、漂白を施した白色もあり、シールの材質、製造メーカーによって取り扱っている色は異なります。

上質紙

上質紙は、剥離紙の素材になる一般的な紙で、コピー用紙と同じ原材料でできています。上質紙は、なめらかな質感が特徴です。絆創膏や貼付薬などの医療目的に利用される場合も多く、その特徴を最大限に活かしています。

上質紙やクラフト紙は、強度がある紙のためシート状にカットして使用されるのが一般的です。また、ステッカーの剥離紙としても利用されています。

グラシン紙

特殊な表面加工が施されたグラシン紙は、高度と密度が高く、強度があります。耐溶剤性やバリア性、耐熱性が優れ、機能面が高いのが特徴です。その特徴から、工業や食品などの産業で多く活用されています。

しかし、湿気に弱く、曲がってしまう場合があります。そのため、シート状にカットして使用するのには不向きです。

剥離剤が染み込みにくい特性のあるグラシン紙は、印刷も可能です。

PETやPP(剥離フィルム)

剥離紙には「剥離フィルム」と呼ばれる、基材にフィルムを使用したものもあります。剥離フィルムは、PETやPPなどのプラスチックでできた素材が使われています。フィルムでできた剥離紙は、光沢性や透明性、平滑性に優れている点が特徴です。

また、耐水性や強度、厚みなどの機能面を充実できますが、耐熱性はクラフト紙やグランジ紙に比べると劣ります。

シールの種類は限られますが、透明性を活かしたステッカーに採用されます。

剥離紙への印刷

剥離紙への印刷も可能です。ノベルティやステッカーなどで多く採用されており、シールの台紙となる剥離紙に情報やイラストなどの印刷を入れることができます。

※剥離紙の種類によっては印刷ができない、印刷に適さない素材があります。剥離紙に印刷を希望の場合は素材を選ぶ際に印刷が可能な種類を選択する必要があります。

剥離紙の加工

剥離紙に切れ目を入れることでシールを剥がしやすくする背割(裏スリット)という加工があります。

主にシールと剥離紙(台紙)の形やサイズが全く同じステッカーなどは剥離紙からシールを剥がしにくい場合があるため剥離紙に切れ目を入れることでそこから簡単に剥がすことができます。

また、大きいサイズのシールを貼る時に半分だけ剥離紙を剥がして貼り付けてから、残りを貼り付けるために剥離紙に背割(裏スリット)を入れることもあります。

背割(裏スリット)を入れる場合は手作業での貼り付けになるため、基本的にはクラフトや上質の剥離紙を使用します。

シールの剥離紙に使われる剥離剤には2種類ある

紙やフィルムからシールが剥がしやすいのは、剥離剤が塗工されているからです。剥離紙は主に以下、2種類の剥離剤が用いられます。

- シリコーン

- 非シリコーン

一般的な剥離紙には、シリコーンが使用されています。しかし、電子機器などシリコーンが合わない製品には非シリコーンを使います。また、使用用途に適した剥離剤を選ぶことで、剥離力(シールを剥がすときにかかる負荷)の調整も可能です。

シールの剥離紙は耐久性がある?

剥離紙は構造と基材、剥離剤の組み合わせを変えることで、耐久性や耐水性、耐油性などの機能の追加ができます。

剥離紙に使用するフィルムは、溶かしたプラスチックを一定の厚さに引き伸ばして作られます。そのため、フィルムの厚みが管理しやすく、使用用途によってフィルムの厚さを選ぶことも可能です。

一方、剥離紙は使用する紙と構造によって、機能性が変わります。上質紙やクラフト紙を基材とし、バリア層と剥離剤の三層構造で剥離紙を作成した場合、耐水性や耐熱性が向上します。

このように剥離紙は、目的に合わせた機能を追加できると覚えておきましょう。

シールの剥離紙は環境に配慮する時代

シールを剥がしたあとの剥離紙は、不用物として扱われる場合がほとんどです。近年、剥離紙を不用物ではなく、循環資源として活用するための活動が行われています。

さらに、環境保全の観点から、剥離紙のないラベル作成や剥離紙をリサイクル可能な資源に置き換える取り組みをしている企業も多くあります。

また、一般家庭でも剥離紙にリサイクルマークがある場合は、資源回収に出すことが可能です。

シールの剥離紙をオーダーする際の注意点

剥離紙を選ぶ際は、以下の5点に注意しましょう。

- シールの剥がしやすさで選ぶ

- シールの種類に合った剥離紙を選ぶ

- 剥離紙は印刷には適していないが不可能ではない

- 剥離紙の耐久性を確認する

- シールの貼り方で選ぶ

オリジナルでシールを作成する際に、これらの点に注意すれば、より満足のいくものを作成できるでしょう。

それぞれの注意点を解説します。

セパレーターとシールの組み合わせは指定できるの?

シールと剥離紙の組み合わせはシールの原紙を製造しているメーカーで組み合せを決めている為

メーカーが製造している組み合わせから選択することが一般的です。

別注でシール素材、粘着、剥離紙の組み合わせを指定することも可能ですが、シールの原紙のロットはとても大きいため、大量かつ継続性が無いと現実的ではありません。

シールの剥がしやすさで選ぶ

通常のラベルではあまり気にする要素ではありませんが厳密には違いがあると認識しておくとよいでしょう。

シールが剥がれにくい剥離紙を活用すると、シールを剥がす際に破れてしまう恐れがあります。シールを剥がしやすいよう調整された剥離紙を選ぶことで、このようなストレスから解消されるでしょう。

シールを活用する場面を考えて、どの程度の剥がしやすさを選ぶのかも重要です。

シールの剥がしやすさはシールの素材、カットラインの形状や抜き型によって剥離紙まで刃型が入ってしまっているなど剥離紙以外の問題も含む場合があります。

剥離力の事例としては転写シールがあります。剥離紙から転写シールを剥がす際に図柄が切れて剥離紙に残ってしまうという事があります。この場合は、剥離力が軽い剥離紙に変えることで切れずに剥離することができるようになります。

シールの種類に合った剥離紙を選ぶ

剥離紙は大きく分類するとクラフト紙や上質紙の「黄セパ(クリームセパ)」とグラシン紙の「ブルーセパ」の2種類が多く使用されています。。

黄セパは厚みがあるため取り扱いやすく、手で貼る場合はシート状で納品されます。

一方、ブルーセパは薄くて軽く、機械を使用してシールを貼りやすくするために、ロール状で納品されます。

シート(カット)仕上げ

主に手作業で貼る場合のシート状でカットされた仕上げ形態。

シールのサイズによっては1シートに複数枚ついた状態でカットされる。

ロール仕上げ

機械で貼りつける場合、ロールに巻かれた状態でセットされるためこの形態で仕上げられる。

なお、材質によって剥離紙を選べない場合もあるため、注意が必要です。シールを作成する際は、目的を明確にし、どの剥離紙が利用できるのか印刷会社に相談するとよいでしょう。

剥離紙は印刷には適していないが不可能ではない

剥離紙は塗装剤で塗工されているため、インキの定着が弱く、印刷には不向きです。剥離紙に印刷すると、色ムラやかすれ、インキが剥がれるなどのトラブルが起こる場合があります。

しかし、印刷技術の進歩により、材質によって印刷ができる剥離紙も増えてきています。剥離紙に印刷を希望する場合は、剥離紙の印刷に対応している印刷会社を選びましょう。

剥離紙の耐久性を確認する

剥離紙は、構造や基材、剥離剤の調整によって耐久性や耐熱性など機能性の付加が可能です。

剥離紙が破れにくい強度のものを選べば、シールを剥がす際に破れてしまうトラブルを避けられます。また、剥離力も考慮することで、シールが何らかの負荷により剥がれてしまい、粘着面に汚れが付着するのも防止できるでしょう。

目的に合った剥離紙を選ぶことが重要です。

シールの貼り方で選ぶ

シールを機械で貼る場合は、ロール状のシールを利用します。ロール状の剥離紙にあたるのはグラシン紙のブルーセパで、薄くて軽い特徴から機械にセットしての使用が可能です。

一方、手作業でシールを貼る場合は、黄セパが厚みもあり曲がりにくい特徴から好まれます。グラシンタイプのセパは薄く湿気等でカールしてしまうため、手作業で貼るカット仕上げにはグラシンタイプは推奨されません。

このように、シールだけではなく剥離紙の特徴を活かしたシール作成方法も選べると把握しておきましょう。

まとめ

剥離紙はシールの粘着面を保護する台紙で、基材に紙またはフィルムが使われています。構造や基材、剥離剤によって、剥離力や機能性の調整ができるため、ユーザーニーズに合わせたものを選びましょう。

これまで不用物として扱われていた剥離紙ですが、環境保全の観点からリサイクル可能なものも増えています。シールだけでなく、剥離紙の選び方によって、企業のイメージアップにつながる場合もあります。