印刷物の色味を正確に再現するためには、色見本を適切に使う必要があります。

印刷物の制作を検討するなかで「色見本の指示の仕方がわからない」「どの色見本帳を選べばよいか知りたい」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、色見本の概要や色見本帳の種類、印刷会社に依頼する流れ、色見本を使用する際の注意点などを解説します。印刷会社やデザイナーとスムーズに意思疎通して、イメージ通りの印刷物を制作しましょう。

色見本とは

色見本とは、印刷したい色の見本となるもので、色のイメージを正確に伝えるために示します。

色見本には、カラーチャートやカラーチップが使われることが多くあります。カラーチャートとは色見本を配列した表、カラーチップとは特定の色が印刷された紙片です。場合によっては、ほかの印刷物が色見本として使われることもあります。

色見本帳は、各メーカーから販売されている、さまざまな色をまとめた一覧です。色見本帳ではサンプルの色ごとにアルファベットや数字からなる色番号が割り当てられており、この色番号を使って印刷物の色を指定できます。

通常のカラー印刷(CMYK印刷)では表現できない色も、特色(スポットカラー)を使えば表現できます。例えば金・銀などのメタリックカラーや蛍光色、パステルカラーなどは、特色を使用して表現します。特色を使う場合は、色見本で色を指定しましょう。

色見本を印刷物の制作に使う重要性

デザインの段階でイメージした色味と印刷物の色味の違いを最小限にするためには、色見本による指示が重要です。

モニターなどのデジタル画面と実際の印刷物では、色味が異なります。そのため、適切に色指定しないとトラブルのもとになったり、何度も印刷をやり直したりすることになりかねません。

また、ひとくちに青といっても濃い青や薄い青があるように、同じ色でもさまざまな色味があります。伝え方が曖昧だと、異なるイメージで伝わってしまうでしょう。

特にコーポレートカラーやパッケージ・パンフレットのデザインなどの場合、少しの色味の違いがマーケティングに大きな影響を及ぼします。デザインで失敗しないためには、色見本によるコミュニケーションが大切です。

色見本帳の種類

色見本帳は、以下のように国内外の複数のメーカーから発行されています。

| 色見本帳 | メーカー |

| DIC | DIC株式会社 |

| PANTONE | アメリカのパントン社 |

| toyo | 東洋インキ株式会社 |

| 日塗工番号 | 日本塗料工業会 |

なお、色見本帳は正規の販売店だけでなく、Amazonなどネットショップサイトでも販売されています。

ここでは、代表的な色見本帳としてDICとPANTONEをさらに深掘りして紹介します。

DIC|国内で最も有名な色見本帳

DICは、DIC株式会社が制作している、日本で最もよく使われている色見本帳です。

日本の印刷会社やデザイナーも使い慣れている場合が多く、DICを使えば円滑にコミュニケーションできます。自社の事業で国内のやりとりが中心の場合には、DICを選ぶのが無難です。

ただし、国際的な使用率は高くない傾向にあります。また、次に紹介するPANTONEと比べると、色の種類はやや少ない点に注意が必要です。

PANTONE|世界共通の色見本帳

PANTONEは、アメリカのパントン社が制作している色見本帳で、国内外で広く使われています。

世界各国のデザインや商品に用いられており、海外とのビジネスを手がける場合には必須といえるでしょう。また、生地やプラスチック素材など、紙以外の物に印刷した場合の色見本も準備されているのが特徴です。

ただし、日本のデザイン会社や印刷会社はPANTONEに対応していない場合があります。その場合は、自分で色チップを用意して依頼先に渡す必要があります。

色見本を使って印刷会社へ依頼する際の流れ

色見本を使って印刷会社に制作を依頼する際の流れを以下の3ステップで解説します。

- 色見本を手元に準備する

- 色番号とカラーチップで色指定する

- 色校正で印刷物の色味を確認する

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.色見本を手元に準備する

まずは使用する色のイメージをもとに、色見本となるものを準備します。

色見本帳を使用する場合は、前述した特徴を踏まえて自社のビジネスに合ったものを選ぶとよいでしょう。DICやPANTONEは、紙の色見本帳のほかにも、ウェブサイトやアプリなどで色の検索・ダウンロードが可能です。

なお、CMYKの色からDICやPANTONEの色番号の候補を無料で指定してくれるサイト(NCOLOR)もあります。

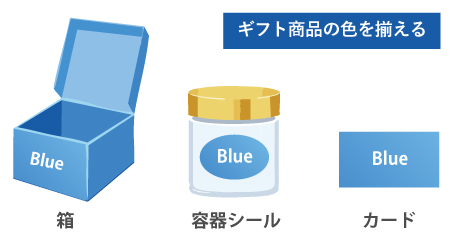

また、色見本帳を使用せず、既存の印刷物を色見本とするのも選択肢の一つです。例えば、箱・カード・容器のラベルを同じ色で印刷する場合、色見本帳で指示しても、素材の違いなどから色のばらつきが出てしまう可能性があります。

このような場合、「この箱の色に合わせてカードとラベルも印刷したい」などと依頼した方が、色のばらつきを抑えて近い色にできるでしょう。

もし既存の印刷物で色指定するのであれば、次の「2.色番号とカラーチップで色指定する」のステップは飛ばしてください。

2.色番号とカラーチップで色指定する

印刷会社に入稿データを渡す際は、色見本帳のメーカーと色番号を伝えましょう。

各色見本帳のサンプルには色番号が振られており、カラーチップとして使用可能です。多くの色見本帳は、カラーチップがミシン目で切り離せるようになっています。

◀︎PANTONEの色チップ番号(一例)

ミスを減らすために、カラーチップの添付と色番号による指定を両方行うのが理想的です。その際、依頼先の印刷会社が自社で使う色見本帳に対応しているかどうかも確認する必要があります。

3.色校正で印刷物の色味を確認する

色校正とは、本番の印刷前の試し刷りにより実際の印刷物を制作して、色味をチェックする工程です。

本番の印刷をしてからイメージ通りの色味になっていないことに気づくと、刷り直しが必要になり、費用や時間がかかってしまいます。そうした事態を避けるためには、一定のコストはかかりますが、色校正を行うようにしましょう。

色校正の段階で、指定した通りになっていない場合は、印刷会社と改めて認識を合わせる必要があります。

色見本を使って印刷を依頼する際の注意点

色見本を使って印刷会社に印刷を依頼する際の注意点には、以下の4つがあげられます。

- 素材や大きさによって色味が異なる

- 照明によって色の見え方が異なる

- 色見本の完全な再現は難しい

- 特色の印刷は時間がかかる傾向にある

それぞれ詳しく説明します。

素材や大きさによって色味が異なる

色見本で色を正確に伝えても、印刷する素材や大きさによって色味が異なってくる点に注意しましょう。色校正の際も、各素材の特性に留意してチェックを行うことが重要です。

一例として、以下のように紙の種類によって色味や見栄えに差があります。

| 紙の種類 | 色味の特徴 |

| 上質・マット紙 | ・インキを吸うため色が沈みがち ・渋みや重厚さ、信頼性の高さを演出したい場合に効果的 |

| コート紙 | ・光沢がある場合が多く、色見本に近い色味を再現しやすい ・鮮やかさや明るい雰囲気を出したい場合に向いている |

これら以外にも、表面に凹凸のある特殊な紙や紙以外の材質へ印刷した場合、各素材において色の見え方は同一ではありません。

なお、PANTONEにはコート紙と非コート紙の素材にそれぞれ印刷されたタイプもあります。同じ色番号でも、素材の違いによって色の見え方が違います。

また、色が塗られている部分の面積によって、色の感じ方が異なる場合がある点にも注意が必要です。例えば、面積が大きくなると、明るい色は鮮やかな印象が増し、暗い色はさらに沈んだ印象を与えやすい傾向があります。

照明によって色の見え方が異なる

色見本などで色をチェックする際は、照明にも注意が必要です。

色は、見る場所の光の強さや照明の種類・色合いなどによって見え方が異なります。そのため、色味を確認する場所を毎回そろえたり、実際に印刷物を使用する環境で確認したりといった対応が理想的です。

なお、一般的には、印刷物を見るのに適した照明は5000K前後とされます。これは午後の自然光とおおむね同程度の明るさで、工場の照明環境を同条件にしている印刷会社もあります。

色見本の完全な再現は難しい

実際に色見本と同じ色を再現するのは難しい場合が多くあります。なぜなら、印刷の色は印刷機や使用するインキ、素材などによって変わってくるためです。同じ商品でもよくよく見るとパッケージの色が微妙に違う場合があります。

印刷物の色指定をする際には、指定した色に対してある程度の幅をみる必要があります。ある程度の許容範囲が必要で、見る場所などの条件にもよって変わるため、色味を厳しくチェックしたい場合は、色校正の際に「限度見本」を作成・共有する方法があります。限度見本とは、製品が最低限満たすべき基準を示すサンプルです。消費者には気づかれないくらいの差で薄め、濃いめの限度を決めておく方法です。具体的な共有方法は、依頼先の印刷会社に確認しましょう。

特色の印刷は時間がかかる傾向にある

色見本で特色を指定する場合は、できるだけ早い段階で印刷会社にその旨を伝えるようにしましょう。最初に印刷会社とコンタクトを取る時点などが一例です。

特殊なインキが必要な場合は特色インキの調合や材料の取り寄せに時間がかかる可能性があり、伝えるタイミングによっては納期に影響が出てしまいかねません。特色印刷の内容によっては想定外に費用がかかったり、印刷会社が取り扱えなかったりする場合もあります。

まとめ

印刷物の色味をイメージ通りにするためには、色見本による指示が重要です。色見本帳や印刷物の素材の特性を理解すれば、自社の目的やマーケティング戦略に合った色味を再現できる可能性が高まります。

本記事を参考にして印刷会社と色味に関する効率的なコミュニケーションを行い、魅力的な印刷物を制作しましょう。